この記事は約8分で読めます

はじめに

現代のビジネスの拡大において、作業を効率化し、限られたリソースを本質的な業務に集中させることは非常に重要です。こうした課題に対し、今注目を集めているのが「Dify」です。

とはいえ、Difyを企業で導入するイメージがつかめない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、Difyを導入した企業の成功事例と社内で活用するための秘訣を解説します。

なお、弊社ではDifyをはじめとした生成AI導入の支援サービスを提供しており、これまでの導入事例やサービス概要をまとめた資料をご用意しています。

AI活用による業務効率化をご検討の方は、ぜひご参考ください。

Algomaticでは、生成AI人材育成研修・Dify研修・AIエージェント構築研修・AI駆動開発研修を通じて、現場で使えるスキルを体系的に学べます。

>>AI研修プログラムを見る

Difyとは

Difyは、生成AIアプリケーションを開発・運用するためのプラットフォームです。

最大の特長は、プログラミングの専門知識がなくても、QAチャットボットのようなAI業務ツールをノーコードで構築できる点です。現場で使えるAIアプリを素早く開発し、チームで共有できます。

また、社内で利用中のツールやデータベースと連携させ、業務に合わせて柔軟にカスタマイズすることも可能です。文書作成や定型業務の自動化によって業務負担を大幅に軽減できるため、多くの企業から注目されています。

Difyの特徴や料金形態については、以下の記事で詳しく解説しています。また実際にDifyを使ったデモ動画もありますのでぜひご覧ください。

Dify導入企業の成功事例4選

ここではDifyの導入で業務の効率化に成功した4つの企業を紹介します。

社内情報の問い合わせの対応時間を削減「カカクコム」

株式会社カカクコム(以下、カカクコム)は、生成AIの活用を進める中で、AIエンジニアの不足や開発・運用にかかる時間といった課題を抱えていました。この課題を解決するため、同社はDifyを導入し、AIによる業務効率化に着手しました。

まず、社内の「情報を効率的に検索したい」というニーズに応え、社内情報検索用のチャットボットを開発。さらに、社員がより生産的な業務に集中できるよう、議事録作成を自動化するAIアプリケーションもDifyで構築しました。

これらの取り組みにより、社内情報の問い合わせ対応時間を約15%短縮したほか、議事録作成業務では年間2,600時間もの大幅な削減を実現しました。カカクコムは現在もDifyを基盤とし、全社を挙げて生成AIの活用を加速させています。

詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。

1000人超えの組織にDifyでチャットボットを導入した話と生成AIアプリで全社の効率化を進めている話

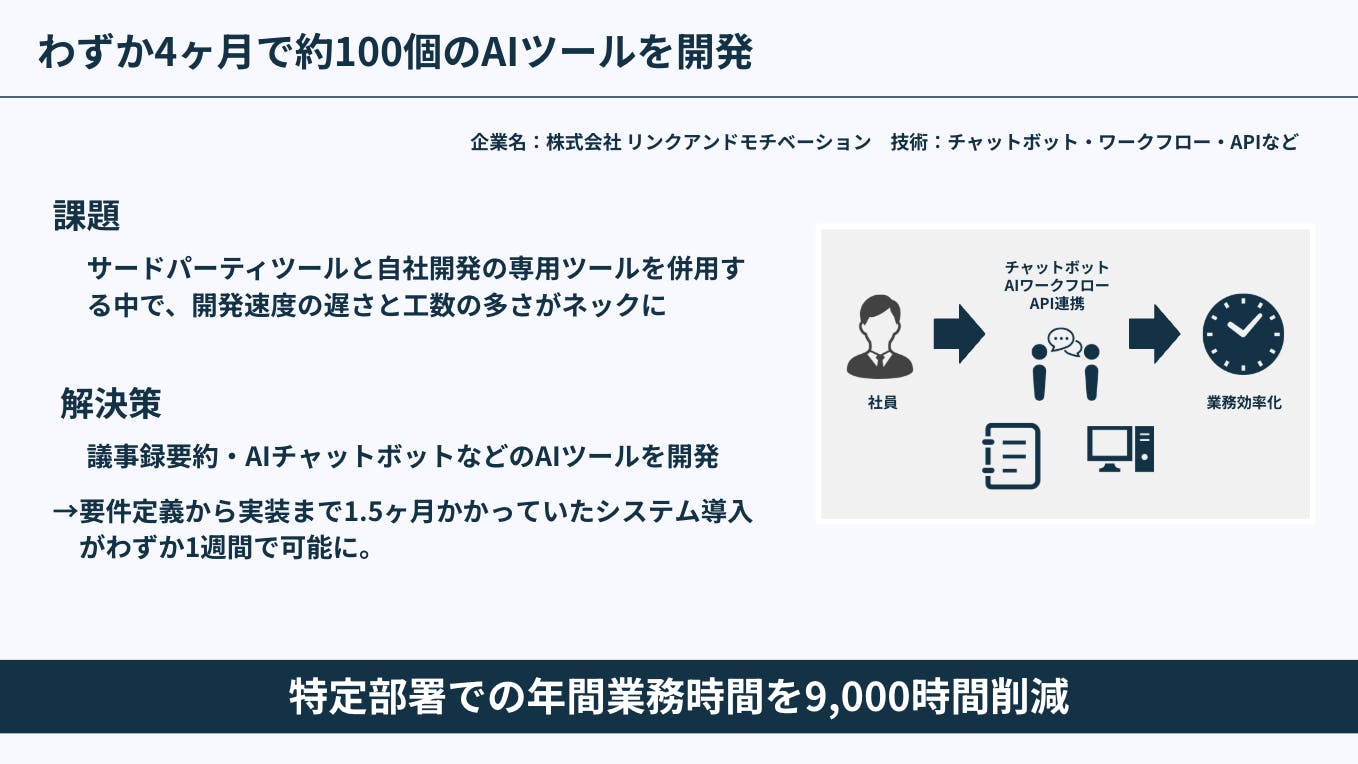

社内で100個のAIツールを開発し業務効率化「リンクアンドモチベーション」

株式会社リンクアンドモチベーション(以下、リンクアンドモチベーション)は、生成AIによる社内業務の効率化を進めていました。しかし、サードパーティ製ツールと自社開発ツールの連携が複雑で、開発速度の低下と工数の増大が課題となっていました。この課題を解決するため、同社はDifyを導入しました。

Difyによってツールの連携が容易になり、従来1.5ヶ月かかっていた開発が、要件定義から実装までわずか1週間で完了するようになりました。さらに導入後4ヶ月で、議事録要約やアンケート分析、企業情報収集、アポイントメント管理など、約100種類ものAIツールを開発し、特定部署の年間業務時間を9,000時間削減しました。

また、非エンジニアの社員でもAIアプリを開発できるようになったことも大きな成果です。Difyは、会社全体の業務効率化と生産性向上に大きく貢献しています。

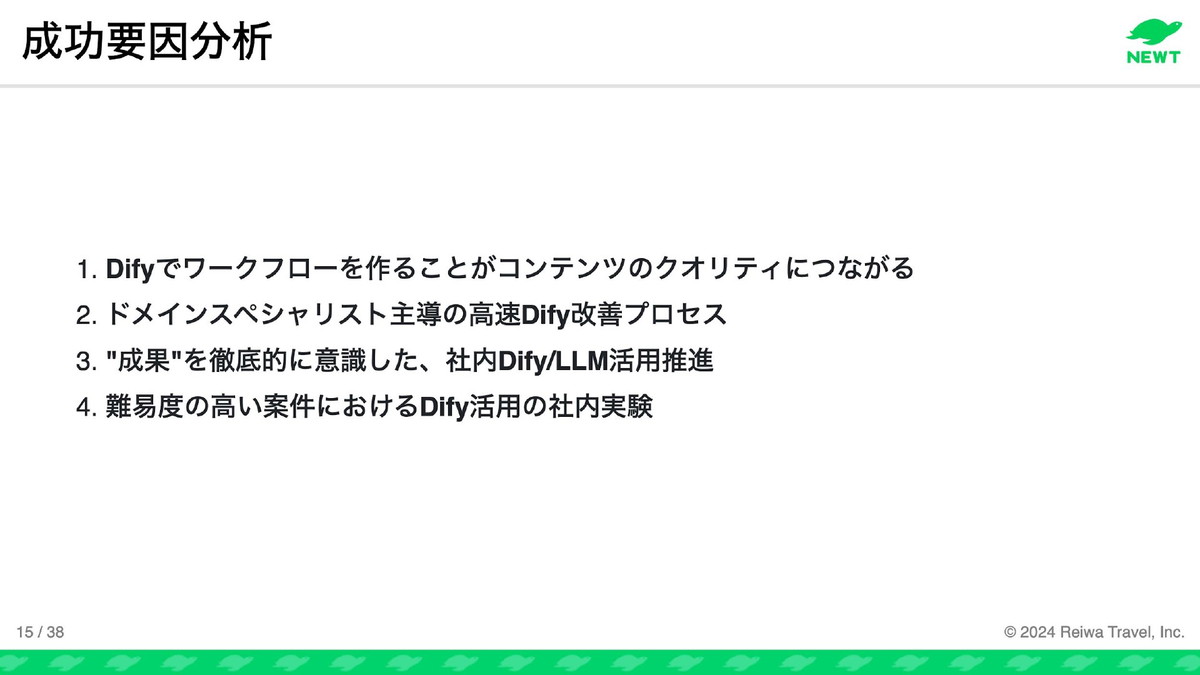

オウンドメディアの記事をAIが作成「令和トラベル」

株式会社令和トラベル(以下、令和トラベル)では、世界192カ国分にもおよぶ旅行ガイド記事の制作において、社内のリソース不足が大きな課題でした。

この課題を解決するため、同社はDifyで旅行ガイド記事の作成アプリを開発。AIが生成した記事を社員が最終チェックする、という運用体制を構築しました。

その結果、400本以上の旅行記事をAIがサポートし、記事の表示回数が90%増加するという成果を上げました。

店頭のPOP画像を生成AIで作成「東急ストア」

株式会社東急ストア(以下、東急ストア)は、深刻な人手不足を背景に、生産性向上と業務効率化を目指して生成AIの活用を開始しました。2021年に立ち上げたDX推進プロジェクトの一環として2023年7月からはその活用を本格化。開発パートナーとして弊社Algomaticを選定し、現場の課題解決に向けたアプリケーション開発を進めました。

具体的な取り組みとして、Difyを活用した販促POPやコンテンツの制作を行いました。AIが指定したトーン&マナーに沿った商品画像と編集可能なデザイン素案を出力。これにより、制作にかかる工数とコストの大幅な削減を実現しました。

その結果、従来は数日を要した作業が、わずか数時間で完了するようになっています。 詳細は以下の記事をご覧ください。

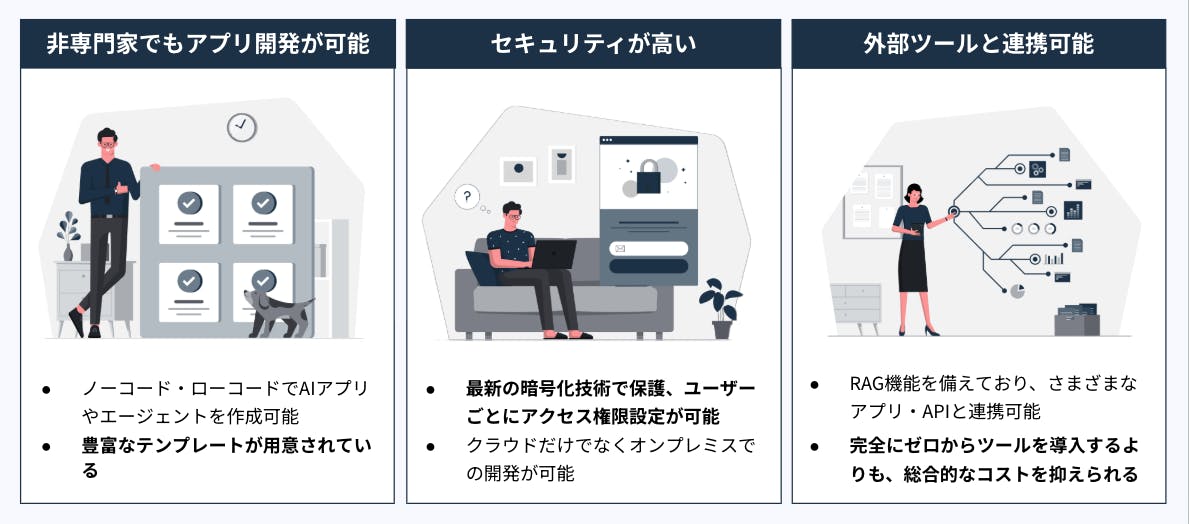

企業がDifyを導入するべき3つの理由

Difyが多くの企業に選ばれるのには、いくつかの理由があります。ここでは、その主な理由をご紹介します。

開発知識がなくても、アプリの開発ができる

Difyの特長は、プログラミングの知識がなくてもAIアプリを開発できる点です。ドラッグ&ドロップといった直感的な操作でワークフローを構築でき、短時間で質の高いアプリケーションを作成できます。

また、実用的なテンプレートも豊富に用意されています。例えば、チャットボット、会議議事録の自動生成、SEOに最適化された記事作成、翻訳アシスタント、SQLクエリ生成など、業務に直結するものが揃っています。

これらの機能により、アプリ開発の時間と労力を大幅に削減し、スピーディーな業務改善を実現します。

オンプレミス環境に展開可能で、高いセキュリティを確保できる

Difyは、高度なセキュリティ対策が施された環境でアプリを開発できます。具体的には、すべてのデータは暗号化によって保護され、ユーザーごとにアクセス権限を設定することが可能です。

さらに、Difyはクラウドだけでなく、オンプレミス環境での開発、運用にも対応しています。

既存のアプリ/ツールとの連携ができる

Difyは、外部のアプリ・ツールと連携が可能です。

現時点で、連携ができる主なアプリ・ツールは以下の通りです。

- Slack

- Notion

- Zapier

- Salesforce

また、データソース としてはSQL データベース(MySQL、PostgreSQL など)に接続可能です。

連携可能な主なAIモデルは以下となっています。

- GPTシリーズ(OpenAI)

- Geminiシリーズ(Google)

- Claudeシリーズ(Anthropic)

- Stable Diffusion(Stability AI)

- DALL-Eシリーズ(OpenAI)

これらを組み合わせることで、自社の業務に合わせた効率的な自動化が可能です。また、既存の社内環境を活かせるため、ゼロからツールを導入する場合に比べて総コストを抑えることができます。

Dify導入を成功させる3つの秘訣

企業でDifyの導入を成功させるには、いくつかの秘訣があります。ここでは、その重要なポイントを解説します。

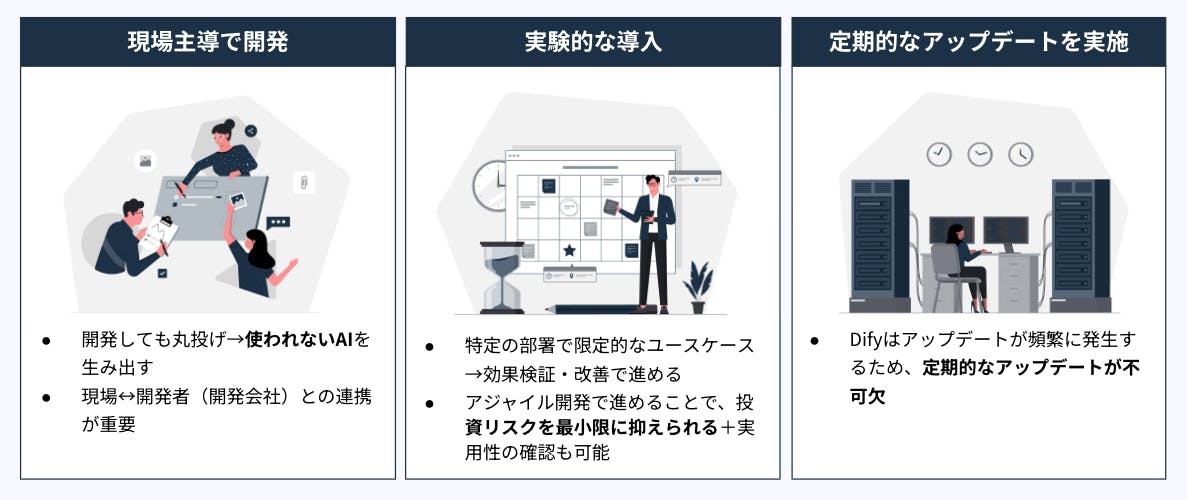

現場主導で開発を行う

まず重要なのは、現場が関わりながら開発を行うことです。

Difyで開発したツールをただ導入するだけでは、業務効率化の効果は限定的です。「AIは難しいから」と開発をすべてを外部に任せてしまっては、結局ツールが現場で使われず、効率化が進まないという事態にもなりかねません。

だからこそ、実際にツールを使う現場の従業員が日々の業務で活用しながら開発へフィードバックすることが不可欠です。開発者はその声を元に改善を重ねることで、本当に役立つツールへと成長させることができます。

実験的な導入から始める

Dify導入を成功させるには、スモールスタートが効果的です。

まずは特定の部署や限定的な用途(議事録作成、経費精算など)から始め、短期間で効果検証と改善のサイクルを回します。この段階的なアプローチにより、投資リスクを最小限に抑えつつ、ツールの実用性を確認し、社内のAIリテラシーを高めることができます。

さらに、こうした小さな成功事例を積み重ねることで、組織全体の理解と協力が得やすくなり、本格的な全社展開への障壁を大幅に下げられるでしょう。

アプリのアップデートを欠かさない

Dify導入の効果を最大化するには、導入後も定期的にアプリやツールをアップデートし続けることが不可欠です。

AI技術や業務環境は日々変化するため、一度作ったアプリやワークフローも、それに合わせて継続的に見直し、改善していく必要があります。Dify自体も頻繁にアップデートされるため、追随することで常に最新のAI機能を活用できます。

このように定期的なメンテナンスを行えば、業務効率化の効果を維持、向上させることが可能です。

おわりに

本記事では、Difyを導入した企業の成功事例と、社内で活用するための秘訣を解説しました。

Difyの導入は、単なるツールの追加ではなく、業務プロセス全体を変革しうる戦略的な一手です。導入をご検討中の企業様は、今回の事例を参考に、自社に最適な活用戦略を描いてみてはいかがでしょうか。

とはいえ、「Difyをゼロから自社で導入するのはハードルが高い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。弊社には、Difyの企業導入に関する豊富な経験とノウハウがあります。お客様の既存システムとの連携も考慮した最適な導入プランのご提案から、導入後の保守・メンテナンスまで、一貫してサポートいたします。

ご支援内容や実際の導入事例をまとめた資料もご用意しておりますので、まずは下記フォームより、お気軽に資料をご覧ください。

Algomaticでは、生成AI人材育成研修・Dify研修・AIエージェント構築研修・AI駆動開発研修を通じて、現場で使えるスキルを体系的に学べます。

>>AI研修プログラムを見る