この記事は約6分で読めます

なぜ今Difyが注目されているのか

ローコード・ノーコードでAIアプリを開発できるDifyが企業の業務効率化ツールとして注目を集めています。専門的なプログラミング知識がなくても、経費精算や議事録作成の自動化ツールなどを構築でき、実際に大幅な業務時間削減に成功した企業もあるほどです。

しかし、Difyをビジネスで活用するには、商用利用のライセンス条件や潜在的なリスクを正しく理解しておく必要があります。本記事では、Difyの商用利用の可否から導入前に知っておくべき注意点までを網羅的に解説します。

Algomaticでは、生成AI人材育成研修・Dify研修・AIエージェント構築研修・AI駆動開発研修を通じて、現場で使えるスキルを体系的に学べます。

>>AI研修プログラムを見る

Difyは商用利用可能。ただし条件あり

結論、Difyで作成したアプリやツールなどのサービスは商用利用が可能です。

しかし、商用利用をする際にはいくつか注意点があります。ここでは、Difyを商用利用する上で知っておきたいライセンスの条件や禁止事項について詳しく解説します。

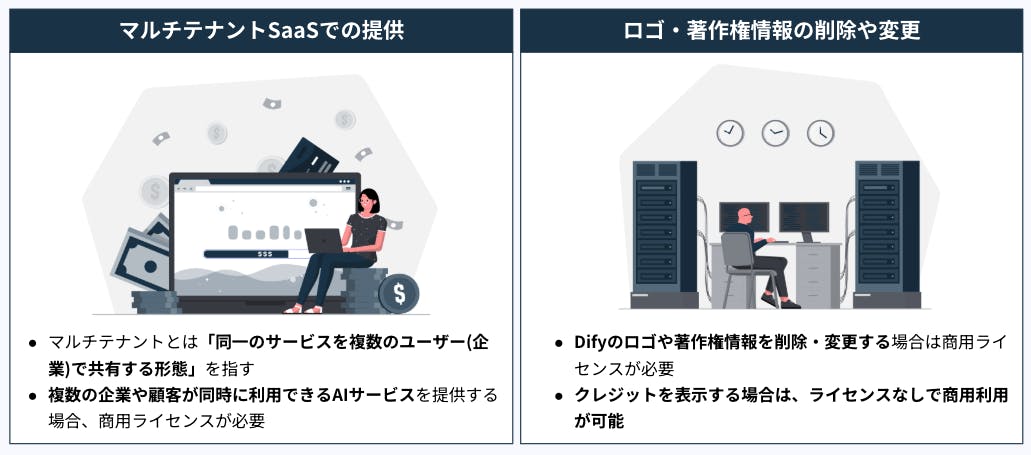

商用ライセンスが必要になる2つのケース

マルチテナントSaaSでのサービス提供

マルチテナントとは「ひとつのサービスを複数のユーザー(企業)で共有する形態」を指します。このような複数の企業や顧客が同時に利用できるAIサービスを提供する場合、商用ライセンスが必要となります。例えば、Difyを使ってチャットボットプラットフォームを構築し、複数の企業に提供するケースが該当します。

ロゴ・著作権情報の削除や変更

Difyのロゴや著作権情報を削除・変更する場合は商用ライセンスが必要です。通常の商用利用では、「Powered by Dify」や「Difyを使用」といったクレジットを表示することで、ライセンス条件を満たし、問題なく商用利用できます。

一方、特定の企業向けに Difyをカスタマイズして自社環境だけで運用する場合は、追加の商用ライセンスは不要です。同様に、Difyをバックエンド(APIサーバー)として利用し、独自のフロントエンドを開発するケースでも、Dify のロゴや著作権表記を改変しないかぎり原則ライセンスは不要とされています。

なぜDifyは商用利用できるのか

DifyはApache License 2.0に基づいて条件付きでオープンソースとして利用可能です。そのため基本的に商用利用が可能となっています。

Apache License 2.0とは比較的自由度の高いライセンスで、具体的には以下のことが無料でできます。

自由なコードの改変・配布 — コードの書き換え、コピー、公開、再配布

自社製品への組み込み — 自社開発のアプリやシステムに埋め込んでの販売

独自条件の追加 — 自社のルール・条件を追加して配布・販売(サブライセンス)

特許の使用権の付与 — 関連特許の使用権も自動で付与

このほかにも様々な用途での利用が認められています。

ただしDifyは、2つの重要な制限があります。前述したマルチテナントサービスとロゴ・著作権情報の削除・変更禁止です。

つまり、Difyは商用利用が可能なオープンソースソフトウェアです。しかし、完全に自由というわけではなく、特定の用途や改変には制限が設けられています。そのため、ライセンス条項をしっかりと理解した上で利用する必要があります。

違反については「知らなかった」では済まされないため、事前に確認が必要です。不明な点がある場合は、business@dify.aiに事前に相談することをお勧めします。

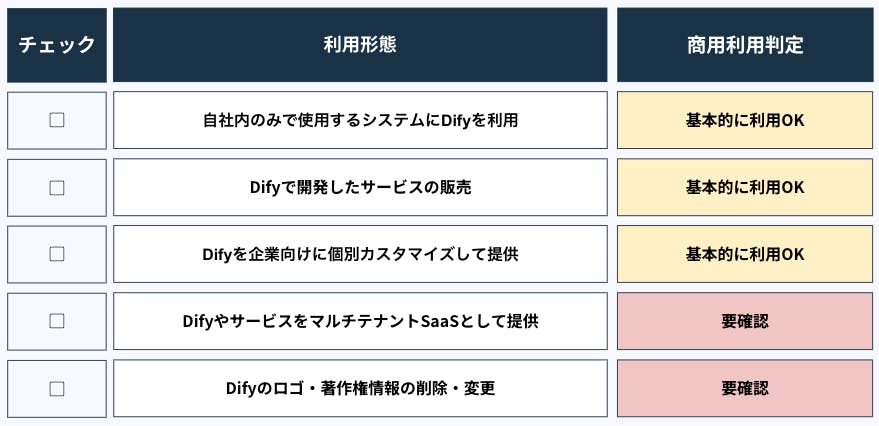

Difyの商用利用に関する簡易チェックリスト

自社で整えたDify基盤や開発したAIサービスを商用利用できるかどうか、簡易のチェックリストをご用意しました。ぜひご活用ください。

※あくまで簡易チェックリストとしてご活用ください。

判断が難しい場合はbusiness@dify.aiまでお問い合わせ・ご確認ください。

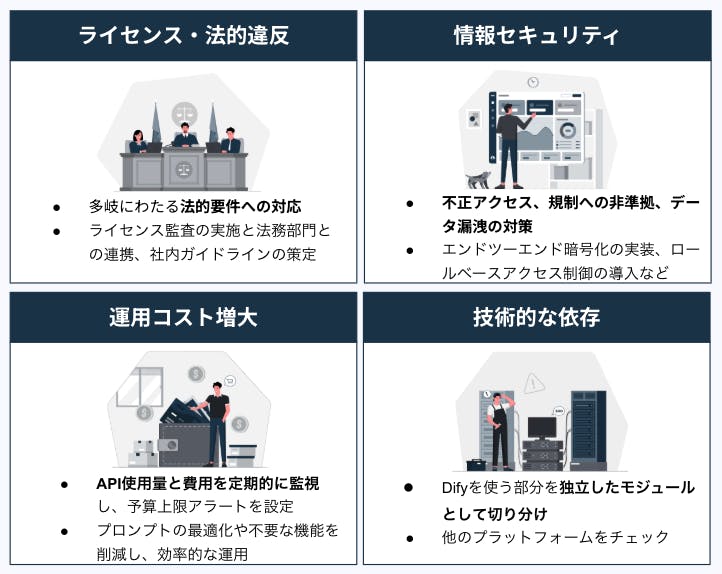

Difyの商用利用で注意すべき4つのリスク

ここでは、Difyを安全かつ効果的に活用するために気をつけるべき4つのリスクとその対策を解説します。

ライセンス・法的違反のリスク

Difyの商用利用を検討する際は、多岐にわたる法的要件への対応が求められます。具体的には、ライセンス条件の遵守、著作権の表示義務、特許権侵害のリスクなどへの理解が必要です。

対策として、定期的なライセンス監査の実施と法務部門との連携、社内ガイドラインの策定などが挙げられます。

情報セキュリティのリスク

機密データや個人情報の処理において、不正アクセス、規制への非準拠、データ漏洩などのリスクが存在します。

対策としては、エンドツーエンド暗号化の実装、キー管理システムの使用、ロールベースアクセス制御の導入、オンプレミス環境での運用などがあります。

運用コスト増大のリスク

ユーザー数の増加やデータ蓄積量の増加により、APIの使用料金が想定を上回る場合があります。さらに、Difyの料金体系変更や外部連携サービスの利用料金の値上げにより、突然運用費用が跳ね上がるリスクもあります。

対策としては、使用量と費用を定期的に監視し、予算上限アラートを設定することが重要です。また、プロンプトの最適化や不要な機能を削減し、効率的な運用を心がけることが挙げられます。

技術的な依存のリスク

Difyに過度に依存すると、ベンダーロックインや技術的負債の蓄積といった問題が生じる可能性があります。

Difyの独自の設定やデータセットを使用していると、他のプラットフォームに移行しづらくなることがあります。将来的にDifyの価格体系やライセンス条件が変更された際、移行コストが高く、不利な条件を受け入れざるを得なくなるリスクがあります。

対策としては、Difyを使う部分だけを独立したモジュールとして切り分けることが挙げられます。またDify以外のプラットフォームを常にチェックし、定期的に「今でもDifyがベストな選択か」を見直すことが重要です。

Difyの商用利用を成功させるために

Difyの商用利用は基本的に可能です。しかし、マルチテナントでの利用やロゴ・著作権表示の変更といった特定のケースでは、追加の条件が定められているため注意が必要です。また導入を成功させるには、こうしたライセンス条件の遵守はもちろん、セキュリティ、コスト管理といった潜在的リスクを事前に把握し、対策を講じることが不可欠です。

しかし、いざ「自社の場合、具体的に何から手をつけるべきか」という段階で、お悩みになることも多いのではないでしょうか。

私たちは、数多くの企業の業務効率化を支援してきたAI活用のプロフェッショナルです。 貴社の課題を整理したり、DifyをはじめとするAIの情報収集のパートナーとして、お気軽にご相談ください。

まずは下記から資料をお求めください。

Algomaticでは、生成AI人材育成研修・Dify研修・AIエージェント構築研修・AI駆動開発研修を通じて、現場で使えるスキルを体系的に学べます。

>>AI研修プログラムを見る