この記事は約5分で読めます

はじめに

Algomatic 生成Alメディアとは何か

「Algomatic 生成Alメディア」 は、最新の生成AI技術が実際のビジネスや産業にどのように革新をもたらしているかをご紹介する専門メディアです。このメディアでは様々な業界における生成AIの具体的な活用事例や成功例を紹介し、AIによる業務変革の可能性を分かりやすく解説します。

本記事の内容

生成AIの台頭により、ビジネスの効率化手法が劇的に進化しています。多くの企業が、ChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM)を活用したチャットツールを導入し、個別タスクの効率化を進めています。そんな中、より包括的な業務改善を目指す「AIワークフロー」という新たな潮流が生まれています。 本記事では、AI活用によって業務フロー全体を最適化する「AIワークフロー」の概念と、その構築ツールである「Dify」について詳しく解説します。

AI活用による業務効率化:AIワークフロー

AIワークフローが必要な理由

ChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM)を活用したチャットツールは、メールのドラフト作成や文章要約などの個別タスクの効率化に非常に有効です。

しかし、チャットツールによって効率化された業務も多い一方で、あらゆる業務が効率化されたとは言い切れないのが実情ではないでしょうか。この状況にはさまざまな要因が考えられますが、その中でも特に重要な要因の一つとして「ワークフローの複雑さ」が挙げられます。多くの業務は、単一のタスクではなく、複数のタスクが連携し、外部サービスとも統合された複雑なワークフローとして存在しています。

AIワークフローが注目される理由はここにあります。AIワークフローは、チャットツールとは異なり、複数のタスクや外部サービスと連携できます。これによりタスク単体の効率化にとどまらず、複雑な業務全体のワークフローを最適化できます。

業務効率化におけるチャットツールとAIワークフローの違い

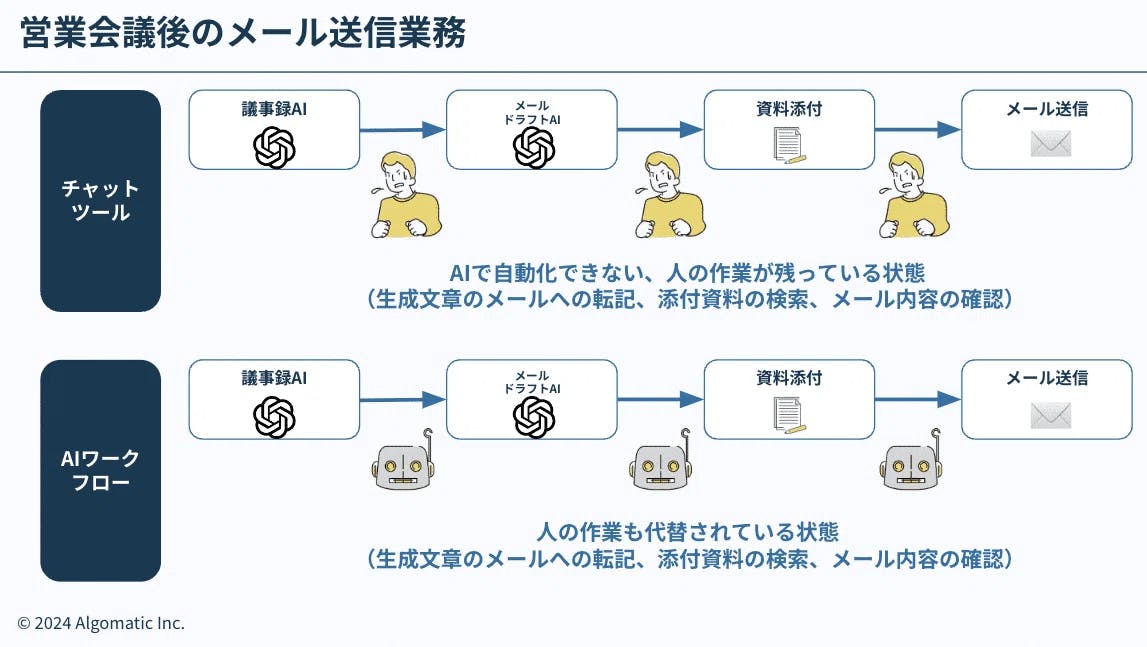

「営業会議後のメール送信業務」を例に、チャットツールとAIワークフローによる業務効率化の違いを説明いたします。

営業会議後の一般的な業務フローを以下とします。

- 会議の内容をもとに議事録を作成する

- 議事録を基にフォローアップメールのドラフトを作成する

- 必要に応じて、資料を添付する

- メール送信する

チャットツールを活用した業務フローでは、議事録とメールドラフト作成は効率化されています。一方で、AIによって生成された文章をメールに転記することや、添付資料を探すことなど、AIで自動化できない作業は、引き続き人が行なっています。

一方で、AIワークフローを活用した業務フローでは、チャットツールで効率化されている各タスクはもちろん、それ以外の、人が行っていた作業も代替されています。

このように、AIワークフローは、タスクの効率化だけでなく、業務プロセス全体を最適化します。

AIワークフロー構築ツール:Difyの特徴

では、AIワークフローを簡単に構築できるツール「Dify」をご紹介いたします。

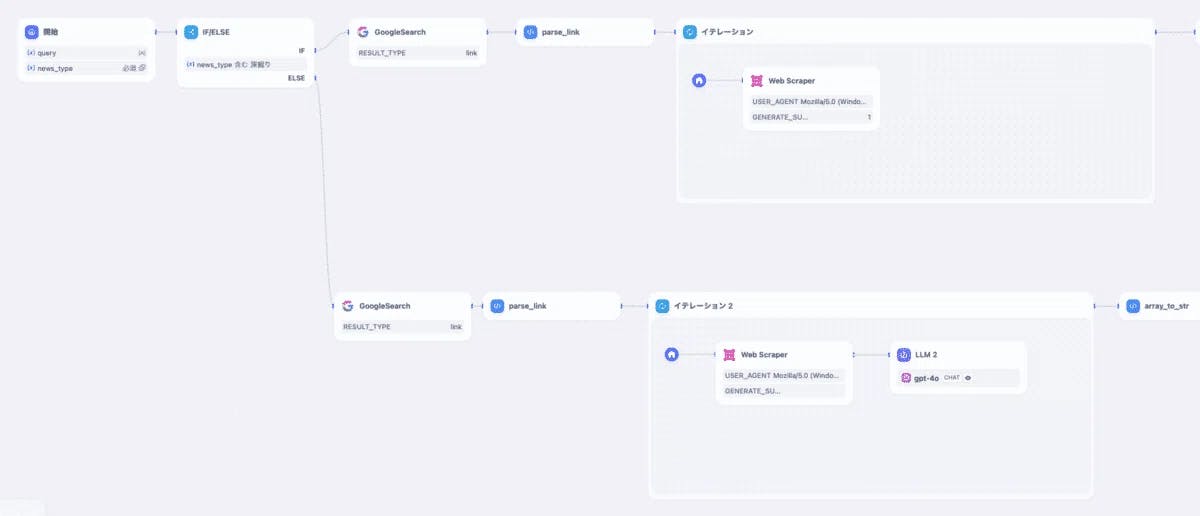

Difyの特徴1: 直感的なGUI

ドラッグ&ドロップでノードを操作でき、ワークフローを視覚的に設計できます。また、テンプレートも豊富で、ゼロからワークフローを作成せずに、既存のテンプレートを基に迅速に開発を開始できます。また、カスタマイズの柔軟性においても利点があります。コードノードもあるため、機能として実装されていない部分は、コーディングにより機能実装できます。

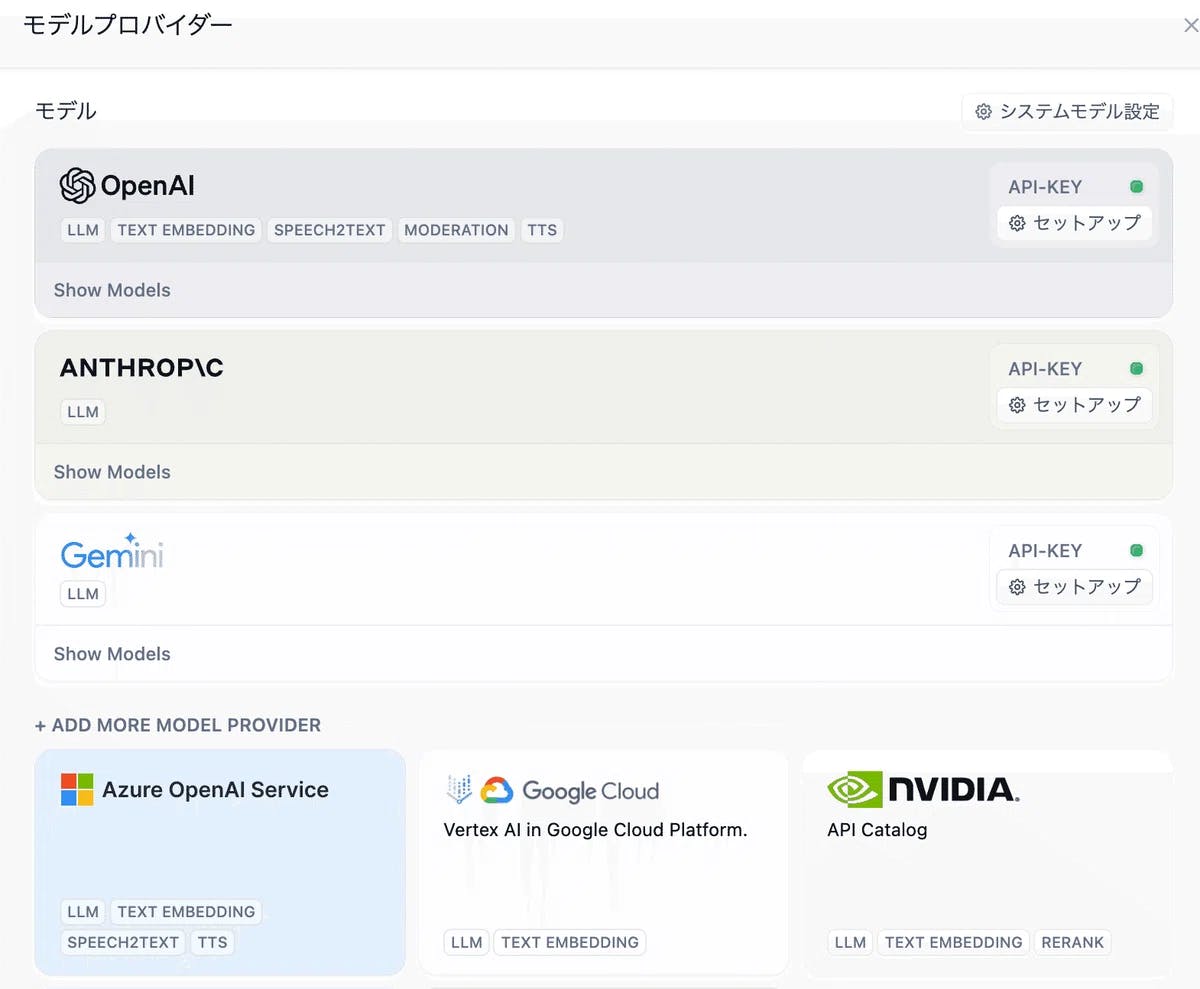

Difyの特徴2: 大規模言語モデルの統合

OpenAI, Anthropic, Googleなどの数百のモデルを活用可能です。これにより、各タスクや要件に最適なモデルを選択し、利用することができます。また、異なるモデル間でもシームレスにモデル切り替えできます。

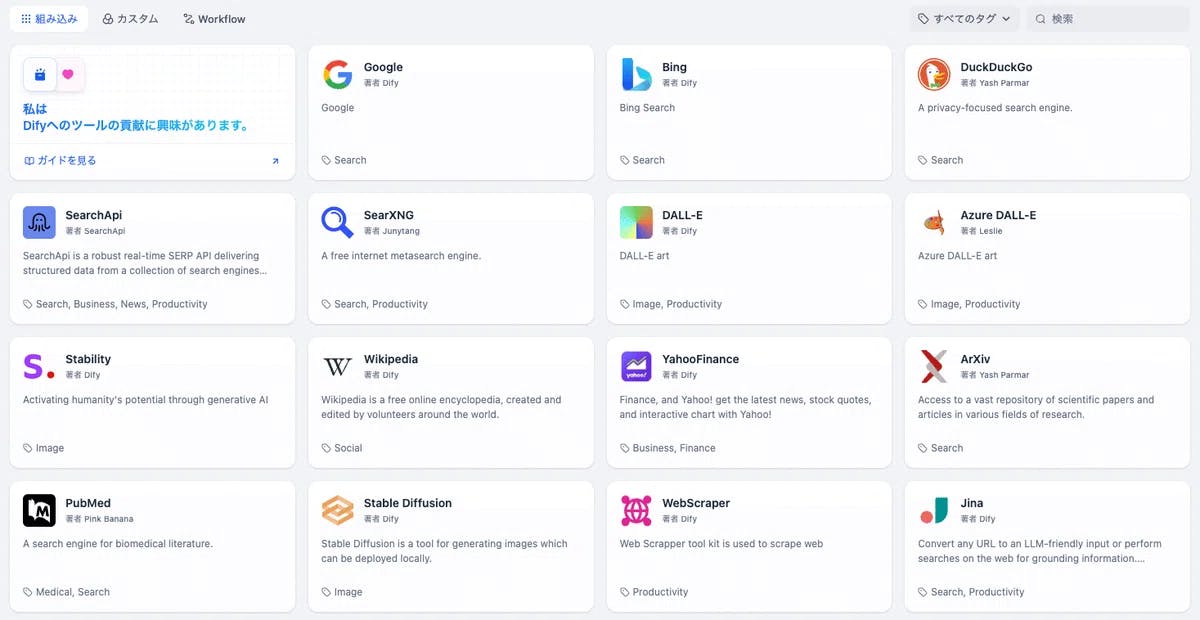

Difyの特徴3: 豊富なサービス連携

GoogleやBingの検索機能やSlackなどのメッセージアプリとシームレスに連携可能です。これらにより、モデルに学習されていない最新データの取得や、Slackを活用した業務効率化などが実現できます。検索機能やメッセージアプリ以外との連携も随時更新されているので、ますます使いやすくなっていくことが予想されます。

また、先日社内Difyハッカソンが行い、様々なアイデアが生まれました。ビジネスにおけるDifyの活用事例をご興味ある方は是非ご覧ください

Dify導入における提供形態の違い:セキュリティ

最後に、Dify導入に向けて考慮すべきセキュリティについてご説明いたします。Difyには提供形態としてSaaSとOSSがあります。

SaaS版の特徴

DifyのSaaS版は、クラウドベースで提供されるため、ユーザーが迅速にサービスを導入し、容易に運用できます。また、Difyの開発元がシステムの管理とメンテナンスを全面的に担当します。これにより、ユーザー企業は技術的な負担から解放されます。システムのアップデートなども自動的に行われるため、常に最新かつ安全な環境でAIワークフローを運用できます。ただし、SaaS版を利用する場合、ユーザーのデータはDifyのサーバーに保存されることになります。このため、極めて機密性の高い情報を扱う企業にとっては、データセキュリティやプライバシーの観点から懸念事項になる可能性があります。

OSS版の特徴

一方で、DifyのOSS版は、ユーザーが自社内のインフラ上にDifyを構築・運用できます。これは、データが自社内で完結するため、外部からのアクセスリスクを最小限に抑えることができます。機密性の高い情報を扱う企業にとって、この点は極めて重要です。一方で、OSS版ではシステム導入、運用管理など自社で担当する必要があるため、OSS版の方が技術的な負担が高いです。自社の技術力と情報の機密性の2点を考慮して提供形態を決定する必要があります。

さいごに

弊社のAI Transformation(AX)カンパニーでは、AIによる企業の業務変革を目指した事業を展開しています。事業に関するお問い合わせがある方は以下までお願いします。